Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Seruan dialog damai untuk menyelesaikan persoalan Papua telah digaungkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sejak 2006, dan meraih dukungan dari banyak kalangan di Papua. Akan tetapi, pemerintah belum juga mau mengikuti rekomendasi LIPI itu. Setiap kali konflik baru terjadi, pemerintah memilih mengirim pasukan tambahan ke Papua, yang berulang kali terbukti justru menimbulkan masalah baru.

Seorang ibu yang juga warga Intan Jaya dan tengah mengungsi ke Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, sangat merindukan damai tercipta di Papua. “Selama ini kami terus berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon agar konflik reda, [berharap pemerintah] tarik pasukan [dan] mengakhiri konflik juga. Hingga saat ini, Tuhan belum juga mengabulkan doa kami, hingga detik ini,” katanya.

Dia meminta pememerintah di Jakarta tidak menutup mata dengan penderitaan warga asli Papua yang berada di pengungsian gara-gara konflik bersenjata di sejumlah kabupaten. Ia bahkan bertanya, apakah para pemimpin negeri masih punya nurati dan nilai kemanusiaan kepada Orang Asli Papua.

Baca juga: Menanti konsistensi pemerintah menempuh jalan damai di Papua (1/5)

“Kalau aparat keamanan TNI dan Polri tidak ditarik, kami tidak akan berani untuk kembali ke kampung halaman kami. [Kalau] kami pulang ke kampung, kami akan tetap mengungsi lagi, karena [masih] ada kontak tembak,” katanya.

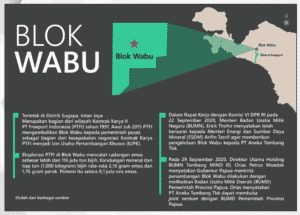

Ia pun berharap pemerintah batal menambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya. Baginya, imbas rencana penambangan Blok Wabu membuat masyarakat kecil menjadi korban demi kepentingan segelintir orang.

“Kami bukan binatang buruan yang harus dibantai oleh Negara ini. Kami punya hak yang sama dengan [mereka yang] berkulit putih di Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara Timur. Stop, jangan membunuh kami,” katanya.

Trauma mendalam

Anak kandung mantan narapidana politik (Napol) Linus Hiluka, Jimy Hilsom Hiluka baru berumur 16 tahun saat ayahnya ditangkap dengan tuduhan terlibat peristiwa pembobolan gudang senjata Kodim 1702/Jayawijaya di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya yang terjadi pada 3 April 2003. “Saya bertumbuh dan besar tanpa bapak di Wamena. Sejak usia saya masih 16 tahun, selama bapak ditangkap oleh aparat kepolisian [dan ditahan] di Lembaga Pemasyarakatan sejak tahun 2003, hingga pada tahun 2015 ia diberi grasi oleh Presiden Joko Widodo,” katanya.

Jimy tahu, peristiwa yang dialami itu jamak terjadi di Papua. Ia juga tahu, jamaknya peristiwa seperti itulah yang membuat Orang Asli Papua memiliki trauma yang mendalam atas kehadiran Indonesia di Papua.

Jimy mengatakan pihak manapun tidak bisa menghilangkan rasa trauma itu, karena banya Orang Asli Papua bertumbuh dalam situasi tidak aman dan traumatis. Menurutnya, trauma yang lebih dalam dirasakan oleh anak-anak tokoh Tentara Pembebasan Nasional (TPN, sekarang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Baca juga: Kisah anak tokoh OPM dan TPNPB, dari menjadi buronan sampai didiskriminasi (2/5)

“Orangtua kami sudah melawan sistem, kami mengalami nasib yang sama. Kami juga korban, perasaan yang sama kami alami. Kami ini anak-anak kampung, karena perasaan takut terbawa, kami membutuhkan pemulihan di tempat yang aman, [tempat yang] tidak ada TNI/Polri. Menurut saya anak-anak [yang mengalami trauma itu] perlu ditangani langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

Orang Asli Papua memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap aparatur negara, apalagi aparat keamanan. Jimy meyakini, jika Negara mau menghilangkan rasa trauma itu, harus ada pemulihan bagi para korban, dengan melibatkan organisasi non pemerintah.

“Kami bisa terima NGO. Yang bisa merehabilitasi anak-anak TPNPB atau OPM adalah mereka yang pikirannya netral dan fokus berbicara soal kemanusian, tidak memihak siapapun,” katanya.

Jimy pernah aktif dalam Peace Brigades International (PBI), sebuah organisasi non pemerintah tingkat internasional yang mengampanyekan perdamaian di seluruh belahan dunia, termasuk Papua. Dari PBI, Jimy mempelajari banyak metode untuk membangun perdamaian di daerah konflik, dan mengatasi trauma akibat konflik.

Baca juga: “Kami harus bisa pulang ke kampung halaman kami” (3/5)

Sekitar tahun 2006, para aktivis PBI yang datang dari berbagai negara datang ke Papua, dan turun ke berbagai kampung yang pernah menjadi zona konflik. “Mereka datang, mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak berbicara soal Papua merdeka, mereka hanya bicara tentang kemanusiaan. Mereka bikin pelatihan, mereka bikin workshop dan pelatihan, tapi pemerintah usir mereka,” kata Jimy.

Ia sangat kecewa ketika pemerintah Indonesia mencabut visa sejumlah aktivis PBI dari luar negeri, sehingga seluruh aktivitas PBI di Papua lumpuh. “Negara mencurigai [mereka], mencabut visanya, dan mereka dipulangkan. [Padahal ketika itu] kami mendapatkan pengetahuan bagus [tentang cara] menghilangkan rasa ketakukan,” kenangnya.

Jimy merasakan sendiri bagaimana pemerintah Indonesia membatasi berbagai pihak yang mencoba mengulurkan tangan dan membantu anak-anak anggota TPNPB dan OPM. “Kalau orang yang niat baik saja diusir, berarti itu ada pembiaran, sengaja supaya kami mati perasaan, dan kami ditindas seperti itu,” ujarnya.

Pengalaman seperti itulah yang membuat Jimy menilai Indonesia tidak memiliki niat baik untuk memulihkan hak dan martabat para korban konflik di Papua. Jimy merasa aparatur negara Indonesia tidak memiliki cara pandang yang berpihak kepada nilai kemanusiaan, sehingga mencurigai organisasi seperti PBI. “Kami akan selalu berbangga dengan orang yang netral dan membantu kami tanpa embel-embel apapun, [bekerja] demi kemanusiaan,” katanya.

Menunggu rekomendasi LIPI dijalankan

Koordinator Dewan Gereja Papua (WPCC), Pdt Benny Giay mengatakan konflik bersenjata yang saat ini meluas di sejumlah kabupaten di Papua telah berdampak kepada ribuan anak asli Papua. Mereka tidak bisa bersekolah harus mengungsi, situasi yang membuat mereka kehilangan hak-hak dasar mereka.

Ia pun menyerukan pentingnya jeda kemanusian demi menyelamatkan masa depan anak-anak asli Papua. “Imbasnya adalah anak-anak menjadi korban, dan Negara terus memelihara kekerasan, membiarkan [kekerasan] terus terjadi atas nama proyek tertentu. Itu semua harus dihentikan. Apakah itu perundingan atau dialog, saya tidak mau tahu, yang penting masyarakat hidup damai dulu,” kata Giay.

Giay meyakini, solusi damai hanya bisa dicapai jika pemerintah mau menarik seluruh pasukan TNI/Polri dari Tanah Papua, baik itu pasukan organik maupun pasukan non organik. “Pemerintah sebagai [representasi dari] Negara harus menunjuk satu lembaga di negara ini untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan melibatkan TPNPB, Komite Nasional Papua Barat, dan United Liberation Movement for West Papua,” katanya.

Baca juga: Kisah pilu dalam bayang-bayang kemerdekaan Papua (4/5)

Giay menyebut Jusuf Kalla—tokoh yang menjadi Wakil Presiden pada periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo—selalu aktif berbicara tentang perdamaian. Jusuf Kalla adalah tokoh yang berperan besar dalam proses Perjanjian Helsinki, perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh.

Akan tetapi, pemerintah tidak mau menempuh jalan yang sama untuk mengakhiri konflik di Papua. Giay mengkritik para pemimpin Indonesia yang sibuk berbicara tentang perdamaian dunia dan memediasi konflik di berbagai negara, namun tak kunjung mengupayakan perdamaian di Papua.

“Indonesia dan negara asing duduk bersama berbicara soal perdamaian. Untuk berbicara tentang perdamaian di daerah lain dan negara lain, Indonesia sangat aktif sekali. Kalau Papua ini, terus dibiarkan, [hingga] bisa berdampak buruk bagi eksistensi Orang Asli Papua,” katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi diminta konsisten mewujudkan statementnya pada 30 September 2019

Giay menyatakan konflik Papua harus diselesaikan dengan dialog, dan mekanisme atau cara dialog itu bisa disepakati bersama. “Untuk saat ini, pemerintah Indonesia harus menarik pasukan organik dan non organik, dan [melakukan] demiliterisasi di Tanah Papua. Apapun itu bentuknya. Hentikan semua pembangunan unit militer di Tanah Papua,” tegasnya.

Giay menunggu pemerintah Indonesia menjalankan rekomendasi LIPI untuk menyelesaikan empat akar masalah Papua.“Empat masalah itu adalah stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran Hak Asasi Manusia, kegagalan pembangunan, dan status serta sejarah politik Papua. Semua sudah jelas,” katanya.

Sejumlah empat akar masalah itulah yang seharusnya menjadi agenda dialog damai Papua. Sayangnya, pemerintah memiliki definisi sendiri tentang “dialog”, mengklaim sudah dan terus berdialog, dan menyatakan akan melanjut dialog dengan agenda yang dipilih pemerintah. Entah kapan pemerintah akan berani menjadikan empat akar masalah rumusan LIPI sebagai agenda dialog yang sesungguhnya, dialog yang ditunggu Orang Asli Papua.

Cacat prosedur, tambah masalah

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar juga mendesak pemerintah berhenti mengirim tambahan pasukan TNI/Polri ke Papua. Siregar menyatakan kebijakan penambahan pasukan TNI/Polri ke Papua harus dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo, karena terbukti gagal menyelesaikan konflik di Papua.

Siregar juga mengkritik penambahan pasukan di Papua yang melanggar prosedur Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI). “Presiden harus menggunakan prosedur UU TNI, sebab dropingan pasukan itu dikategorikan sebagai operasi militer selain perang. TNI dihadapi kelompok bersenjata TPNPB dalam konteks operasi militer selain perang,” kata Siregar.

Untuk mengerahkan pasukan TNI melakukan operasi militer selain perang, lanjut Siregar, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Sejauh ini, penambahan pasukan TNI di Tanah Papua dilakukan tanpa menempuh prosedur itu.

Baca juga: Polisi ubah satuan tugas Nemangkawi menjadi operasi Damai Cartenz, ini penjelasannya

“Prosedur lainnya, kalau penempatan pasukan di suatu wilayah berimplikasi kepada konsekuensi ancaman yang dihadapi oleh satu wilayah, [pemerintah harus] menegaskan status wilayah itu apa dulu. [Apakah] tertib sipil, darurat sipil, tertib militer, atau darurat perang. Jadi, jumlah aparat yang banyak, wilayah itu harus diberi status,” ujarnya.

Siregar mengatakan beberapa wilayah konflik di Papua ditempati pasukan militer yang sangat banyak, namun daerah itu tidak diberi status daerah militer. Padahal pemerintahan sipil di daerah itu tidak aktif lagi.

“Bayangkan, banyak sekali satuan tugas non organi, belum lagi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, di mana komando-komando itu lebih banyak berada di Jakarta, bukan di Polda atau Kodam. Seharusnya, penempatan pasukan di Papua memiliki sistem koordinasi dan komando yang jelas,” kata Siregar.

Baca juga: Demi perdamaian Papua, Dewan Gereja Papua minta Jokowi penuhi janji

Ia menyatakan penambahan pasukan TNI/Polri di Papua juga mengabaikan kewenangan khusus Gubernur Papua dalam Otonomi Khusus Papua. “Seharusnya Gubernur diajak bicara. Dengan banyaknya pasukan, bahkan pos [pasukan] organik juga ditempati [pasukan] non organik. Contohnya, [pasukan yang ditempatkan di] Koramil Hitadipa, [Kabupaten Intan Jaya], dia tidak punya pengalaman berinteraksi dengan masyarakat setempat,” ujar Siregar.

Ia pun mengkhawatirkan rencana TNI untuk menambah satuan teritorial di Tanah Papua justru menimbulkan persoalan baru, karena satuan teritorial itu diisi prajurit TNI dari luar Papua yang tidak memahami kondisi sosial dan budaya Orang Asli Papua.

“Kami khawatir kebijakan Panglima TNI yang bilang akan bangun koramil dan kodim [baru]. Bayangkan kalau itu ditempati [pasukan] non organik,”kata Siregar.

Dialog dan perundingan

Anak kandung tokoh TPNPB di Wilayah Adat Meepago Tadeus Yogi, Damianus Magai Yogi mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan perlawanan bersenjatanya jika TNI/Polri tidak ditarik keluar Papua. “Selama ini kami meminta pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua secara damai. Tetapi mengapa pemerintah terus mengirim militernya untuk membunuh orang Papua?” Damianus bertanya.

Damianus mendesak pemerintah segera menarik pasukan TNI/Polri dari Tanah Papua, dan menggelar perundingan antara pemerintah Indonesia dan TPNPB serta United Liberation Movement for West Papua. Damianus menyatakan perundingan itu harus dimediasi secara langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Orang Papua harus bebas dari belenggu penjajahan dan ancaman kepunahan orang Papua. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden, harus segera mengakui 1 desember sebagai hari kemerdekaan orang Papua,” katanya.

Baca juga: Negara harus upayakan solusi damai untuk akhiri konflik di Papua

Demianus menyatakan Indonesia telah mengambil alih segalanya, menyiksa dan membunuh orang Papua. “Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan persoalan Papua secara damai, tanpa pertumpahan darah. Mekanismenya adalah bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara Pasifik memfasilitasi Papua, ULMWP, TPNPB dan Indonesia untuk duduk bersama dan berunding,” kata Demianus.

Demianus mengatakan pihaknya akan terus angkat, berjuang sampai Papua merdeka. “Tujuan kami sebagai sayap militer berjuang adalah satu, untuk bersama membangun sebuah negara, dan membawa rakyat dari kegelapan ke terang,” katanya.

Mantan narapidana politik (Napol) kasus pembobolan gudang senjata Kodim 1702/Jayawijaya di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya yang terjadi pada 3 April 2003, Linus Hiluka juga mengatakan pengiriman tambahan aparat keamanan ke Tanah Papua itu bukan solusi untuk persoalan Papua. “Sebab akan menimbulkan kekerasan yang tidak pernah usai. Orang Papua sudah hidup dalam trauma yang berkepanjangan. Kebijakan itu akan membuat orang Papua hidup dalam ketakutan yang berkepanjangan,” kata Linus.

Baca juga: MRP dan Wali Nanggroe Aceh sepakati kerja sama advokasi otsus

Linus mengatakan pengiriman tentara sebanyak-banyaknya ke Papua tidak akan menjawab kebutuhan masyarakat Papua, bahkan berisiko menambah hebat konflik bersenjata di Papua. “Buktinya, pemerintah mengirim pasukan terus menerus, eskalasi konflik di Papua terjadi,” kata Linus.

Linus juga meyakini, dialog dan perundingan yang melibatkan pemerintah, TPNPB, OPM, dan ULMWP akan menjadi solusi yang tepat. Ia berharap pemerintah Indonesia segera membuka diri untuk berunding, agar konflik di Papua ini bisa berakhir. “Perundingan itu juga harus difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak bisa dari orang lain,” katanya.

Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) LIPI, Cahyo Pamungkas mengharapkan adanya jeda kemanusiaan untuk membuat pasukan TNI/Polri dan TPNPB berhenti berperang. Jeda kemanusiaan itu juga dibutuhkan untuk memberikan akses kepada pengungsi dan masyarakat sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata diberbagai kabupaten di Tanah Papua.

Baca juga: Revisi UU Otsus Papua hanya jawab kebutuhan pemerintah pusat dan parpol

“Hentikan permusuhan dan tembak menembak. [Segera lakukan] dialog mencari solusi politik yang permanen, yang tidak menggunakan kekerasan. Resolusi konflik pada umumnya menggunakan pendekatan dialog, seperti yang dilakukan di Aceh dan beberapa negara lainnya misalnya, Mindanao Filipina dan Irak,” kata Cahyo.

Cahyo menyebut pemerintah harus belajar dari keberhasilan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mampu menurunkan ketegangan konflik Papua dengan beragam kebijakan. “Namun apakah Indonesia berani meniru kebijakan Gus Dur, seperti mengizinkan Bendara Kejora berkibar di Papua, dan Hai Tanahku Papua dinyanyikan? Termasuk [juga konsisten menjalankan Otonomi Khusus Papua? Pemerintah sekarang justru menolak cara Gus Dur maaupun cara-cara resolusi konflik Aceh,” kritik Cahyo.

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan pihaknya ingin konflik Papua segera berakhir, namun Fakhiri menyatakan tidak mungkin Polri menarik pasukannya dari Papua. Fakhiri justru menilai tuntutan agar pemerintah menarik pasukan TNI/Polri tidak mewakili aspirasi banyak pihak.

Baca juga: 194 Imam Katolik serukan gencatan senjata di Papua

“Ada pertanyaan yang pernah saya sampaikan kepada mereka yang meminta penarikan pasukan dari Papua. Kalau saya tarik perkuatan kami di Intan Jaya, berani menjamin keselamatan warga? Berani menjamin tidak adanya penembakan? Tidak ada yang menjamin akan hal itu,” kata Fakhiri.

Fakhiri mengatakan Polri terus berkomitmen untuk memperbanyak anggota Polri yang tumbuh-besar di Tanah Papua. Ia menyatakan pimpinan Polri memberikan perhatian khusus agar kebijakan itu berjalan. “Anak-anak Papua yang kami rekrut nantinya akan mengisi dan menggantikan yang selalu orang bilang ‘tarik perkuatan dari Papua’,” katanya.

Fakhiri menyatakan jumlah personil Polri dan TNI di Papua masih terlalu sedikit dibandingkan tugas berat mereka menjaga 29 kabupaten/kota dengan ratusan kampung. “Sehingga itu, kami membutuhkan perbantuan pengamanan dari luar Papua, untuk membantu perkuatan satuan kewilayahan, lebih khusus [di wilayah] yang sering terjadi gangguan keamanan, kontak senjata, dan lainnya,” kata Fakhiri. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G