Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh Terence Wood

Dalam beberapa bulan terakhir, bangsa Vanuatu dan Samoa telah dilanda krisis politik. Bagi pengamat umum di Canberra atau Wellington, kesulitan yang dihadapi dalam situasi seperti ini mungkin tampak seperti bagian dari ranah politik yang seringkali terjadi di sebagian besar negara di kawasan Pasifik. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Politik di Pasifik mungkin memiliki kesamaan, tetapi mereka juga berbeda dalam berbagai aspek penting, termasuk dinamika, tantangan, dan jalan ke depannya yang berbeda-beda.

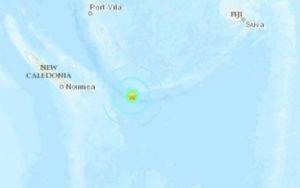

Krisis yang terjadi di Vanuatu baru-baru ini dipicu oleh perpecahan antara ketua parlemen dan perdana menteri, yang berlanjut dengan upaya untuk mencopot sang ketua parlemen dari jabatannya. Ketua parlemen menolak untuk undur dan Mahkamah Agung memihak padanya. Akibatnya, 19 Anggota Parlemen (MP) dari kubu pemerintah, termasuk perdana menteri, memprotes parlemen dengan memboikot sidang parlemen. Ketua Parlemen kemudian memutuskan bahwa, karena boikot tadi, para MP telah mengosongkan kursi mereka. Selanjutnya, keputusan ketua parlemen lalu ditantang melalui jalan yang panjang dan berliku di tingkat pengadilan. Pada akhir Agustus, para MP masih menjadi bagian dari parlemen Vanuatu, tetapi posisi mereka genting, bergantung pada putusan pengadilan banding.

Suatu krisis politik semacam ini, meski bisa merugikan selama pandemi, bukanlah hal yang luar biasa untuk Vanuatu. Negara-negara OECD memiliki banyak peristiwa yang juga sama kacaunya (atau bahkan lebih buruk!) di sepanjang sejarah mereka. Masalahnya bagi Vanuatu adalah bahwa peristiwa ini tidak terjadi sekali saja: negara ini sering mengalami ketakstabilan politik yang berkepanjangan.

Sementara itu krisis di Samoa justru berawal dari kestabilan politik yang sudah bertahan terlalu lama. Dipicu oleh pemimpin Partai Perlindungan HAM (Human Rights Protection Party/ HRPP), mantan Perdana Menteri negara itu, Tuila’epa Sa’ilele Malielegaoi, yang telah berkuasa sejak 1998. Merasa tidak dapat ditandingi, kesalahan pemerintahnya baru-baru ini, serta kebijakan yang tidak populer di kalangan masyarakat, membuat Tuila’epa lebih mudah untuk ditantang secara politik, dan itulah yang terjadi tahun ini. Fiamē Naomi Mata’afa, mantan wakil PM Tuila’epa sendiri, bergabung dengan parpol Fa’atuatua i le Atua Samoa ua Tasi (FAST) yang baru dibentuk dan memimpin parpol itu menuju kemenangan yang tipis dalam pemilu April lalu.

Sejauh itu keadaan masih baik: hasil pemilu menyebabkan sehingga perdana menteri yang sudah lama menjabat tadi tersingkir. Krisis baru dimulai ketika Tuila’epa menolak menerima hasilnya. Hal ini menyebabkan ketakpastian dan perlawanan melalui jalur pengadilan. Dengan terlambat, Tuila’epa akhirnya mengaku kalah.

Dua negara Pasifik: satu dengan kestabilan yang terlalu lama, satu dengan kestabilan yang terlalu singkat. Dua politik yang sangat berbeda.

Sebelum membahas perbedaannya, ada baiknya kita memahami persamaan antara keduanya, yaitu sistem pengadilan melakukan tugasnya dengan baik, dan di kedua negara, rakyat masih bersabar di tengah ketakpastian yang terjadi.

Lebih fundamental lagi, setidaknya sampai saat ini, ada kesamaan penting lain antara Samoa dan Vanuatu. Keduanya tidak memiliki sistem politik programmatic electoral – politik dimana sebagian besar pemilih memutuskan siapa yang akan dipilih berdasarkan isu-isu nasional. Sebaliknya, sebagian besar pemilih mendukung calegnya berdasarkan isu lokal masing-masing, terkadang mendukung kandidat yang mereka rasa akan membantu mereka secara langsung, atau memilih kandidat berdasarkan kewajiban keluarga atau komunitas. Mungkin ada perbedaan antara, dan di dalam, setiap negara, tetapi fokus sebagian besar pemilih pada isu lokal adalah kesamaan yang dimiliki negara-negara tersebut. Malah, ini juga merupakan kesamaan yang mereka miliki dengan beberapa negara Pasifik lainnya dan sebagian besar negara berkembang.

Namun, hasil dari klientelisme yang berbasis lokal di Samoa dan Vanuatu itu sangat berbeda. Di Vanuatu, fokus pemilih pada isu lokal telah menyebabkan loyalitas politik yang mudah berpindah dari antara MP dan partai-partai yang satu ke yang lainnya. Ini lalu berkontribusi pada pemerintah yang tidak stabil. Di Samoa, yang terjadi justru sebaliknya: terutama sejak 1980-an, ini telah menyebabkan partai-partai yang dominan dan perdana menteri yang memimpin bagai diktator tanpa oposisi.

Apa yang menyebabkan perbedaan itu?

Sejarah politik itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Itu juga sulit untuk benar-benar dipelajari. Jadi, saya tidak yakin dengan jawabannya, tetapi saya merasa dinamikanya mungkin seperti yang dibawah ini.

Bahkan sebelum era kolonial, Samoa nyaris menjadi negara tunggal. Itu juga memiliki institusi politik adat yang kuat. Hal ini telah berubah seiring waktu, tetapi masih ada hingga saat ini. Dengannya ada ketertiban, dan potensi sebuah jenis tindakan kolektif dan interaksi politik yang diperlukan untuk memungkinkan satu partai, atau seorang politisi, untuk mendominasi dunia politiknya.

Vanuatu, di sisi lain, jauh keadaannya dari sebuah negara saat era pra-kolonial. Pulau-pulaunya disatukan oleh kuasa-kuasa kolonial yang bersaing.

Zaman kolonial meninggalkan Vanuatu dengan politik yang berbasis Prancis dan Inggris. Hal ini memengaruhi politik pasca kemerdekaannya, tetapi tidak bisa menyediakan dasar untuk gerakan politik yang koheren dan bertahan lama. Dan tidak ada struktur apa pun di tingkat nasional di Vanuatu yang serupa dengan lembaga adat yang telah membantu pembentukan politik Samoa.

Vanuatu juga tidak memiliki sumber alternatif untuk menumbuhkan kohesi seperti gerakan politik berbasis kelas ekonomi yang muncul dari revolusi industri di banyak negara OECD lainnya.

Akibatnya, Vanuatu terjebak dengan loyalitas parlementer yang mudah berubah-ubah dan politik yang transaksional. Ada beberapa oknum penggerak reformasi yang bonafide di Vanuatu, tetapi mereka belum bisa membangun blok di parlemen yang cukup besar untuk memerintah, atau gerakan politik yang cukup besar untuk merombak sistem politik dari bawah ke atas.

Membayangkan masa depan Vanuatu, pertanyaan yang jelas adalah apakah gerakan politik semacam itu bisa timbul. Negara-negara OECD tidak bisa menjadi contoh dalam hal ini. Mereka telah mengalami revolusi industri. Vanuatu tidak akan mengalami sesuatu seperti itu. Tapi mungkin ada hal lain yang bisa membawa perubahan: aktivisme berbasis internet yang dipimpin oleh generasi muda? Atau juru kampanye akar rumput yang vokal? Mungkin saja. Persoalan-persoalan politik tampaknya akan terus ada di Vanuatu, tetapi benih-benih perubahan juga ada.

Pertanyaan yang sangat berbeda membayangi masa depan politik Samoa. Yang paling penting adalah, apakah pemilu 2021 di Samoa merupakan indikasi perubahan persaingan politik yang didorong oleh isu-isu nasional. Jika ini benar, maka itu seharusnya menjadi kabar baik: kesuksesan politik bergantung pada kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah, politisi didorong untuk memerintah negara dengan baik.

Saya tidak yakin akan perubahan ini, transformasi politik yang sukses itu jarang terjadi. Partai FAST itu berkembang dengan pesat, dan bisa runtuh sama cepatnya, meninggalkan sedikit kenangan. Atau mungkin menjadi hegemon yang tidak membantu bansga itu, sama seperti pemerintah HRPP. Lagipula, sistem lembaga adat Samoa belum berubah.

Namun saya juga tidak akan mengecilkan kemungkinan akan adanya perubahan. Transformasi seperti ini mungkin jarang terjadi, tetapi itu bisa saja terjadi. Isu-isu nasional memainkan peran yang lebih besar dari biasanya dalam pemilu 2021 Samoa. Pendekatan kampanye FAST dan hubungannya yang erat dengan komunitas diaspora juga merupakan sesuatu yang baru.

Adalah suatu kesalahan untuk menganggap dinamika politik di seluruh Pasifik itu identik. Pun adalah sebuah kekeliruan untuk menyimpulkan bahwa negara-negara akan selamanya terjebak dalam kesengsaraan politik mereka di saat ini. Masa lalu mungkin memiliki dampak negatif yang berkepanjangan, tetapi di seluruh wilayah ini, masih dapat ditemukan orang-orang yang mencoba membangun masa depan yang baru, dimulai dengan politik hari ini. (Devpolicy Blog/ Development Policy Centre)

Terence Wood adalah seorang peneliti di Universitas Nasional Australia dengan spesialisasi dalam bidang politik dan pemilu di kawasan Pasifik.

Editor: Kristianto Galuwo